子育て中の親にとって、悩みの上位にくるのが「反抗期」についてではないでしょうか?

そもそも「反抗期」の正体はなんなのか?親としての心構えはどうなのか、太郎さんに伺ってみました。

「第一次反抗期とか第二次反抗期とか、成長に子供の反抗はつきもののように言われますが、太郎さんはどう考えますか?」

太郎:反抗期というか、大人でも子供でも一緒なんですが、人は『不条理』なことに、イラつき、反抗したくなります。

大人だって愚痴るでしょ。怒って行動に出る人もいる。子供だって、『不条理』を同じように感じるんです。特に、意味がわからない「世の中の常識」とかに反抗したくなります。

要は説明不足なんです。具体的に、なぜそれをしなければならないのか理由を言ってあげることが大事です。

小さな子供でも、思春期でも、大人でも同じです。

例えば、幼稚園の子が「切符を買いたい。」と駄々をこねたら、ちゃんと話をきいて、なぜ、その子は買いたいのか、そして、なぜ、買わなくていいのか説明してあげれば、子供だって納得するんです。それをしないから、子供がいつまでも駄々をこねて、「いい加減にしなさい!」と叱ってしまうことに。

子供がしつこく何か聞いたり、要求してきたりするときに、親がよく使う言葉で、「ちょっと待って。」というのがありますが、この言葉もとても曖昧な表現です。

子供にとっては、どのくらい待てばいいかわからないし、いつまで待っても、その時は来ないこともあると子供は知っています。そして、駄々をこねる。すると、結局、親もイライラする。

「確かに、大人だって、わけのわからない「不条理」には説明を求めますし、待たされたら、具体的にいつまで待てばいいのか聞きますね。でも、子供には説明されない。人として怒って当然なのに、親から、さらに怒られるわけですね。」

太郎:ルールを守らせたければ、大人でも子供でも、理由をちゃんと説明して、相手の疑問をきいて答えることが必要なのです。

僕が中学生の頃にこんなルールがありました。

「もみあげをななめに切ると不良。もみあげがあると不良じゃない。」

変でしょ?

で、僕の友達があるとき、ななめに切ってきたんです。

「生徒指導につかまるぞ。」

と大騒ぎになったら、そいつが

「対策を考えてある。」

というのです。それで、案の定、先生が、

「なんだ、そのもみあげは!!」

と怒ると、そいつが言ったんです。

「すみません。床屋に行ってもみあげ、7mm切ってくださいって言ったら、聞き間違えられて、ななめに切られてしまいました。」

「・・・・・じゃあ、しょうがないな」と先生。

「まるで、落語ですね(笑)」

太郎:しょうもないことに反抗するんですよ。でも、そもそも、そんな変なルールがなければ反抗しないんです。

僕は、世の中で言われている「反抗期」の正体は、親や学校の説明不足か、本当に自由を奪っているからではないかと思います。

「反抗期がないという方もありますよね?」

太郎:それには二つあると思います。ちゃんと疑問に答えてもらって自由な環境にある子と押さえつけられて、反抗することさえ出来ない子と。

VOL29でお話しした「小さな天才の育て方・育ち方-小・中・高に通わず大学へ行った話」の著者、デモクラティック スクール育ちの星山海琳さんに、先日、実際に会ったので、「反抗期はなかったのか?」と聞いたんです。そしたら。「ありませんでした。」って。

反抗するものがなかったんだそうですよ。すべて自由で、大人が真剣に向き合ってくれて、悩みを一緒に解決してくれるので、反抗する対象がなかったんだそうです。

一方の、押さえつけられて反抗期がなかった子は、大人になっていろいろ問題がでるでしょうね。

ただ、僕は、反抗うんぬんの前に、前提として子供は親に一番辛くあたる存在だということを知っておくことも大事だと思います。

どこまでやっていいのか試す相手として、失敗してもいいコミュニケーションの相手として、親を選んでいるんです。だって、親子の縁は切っても切れないと子供は無意識で知っていますから。

「反抗があって当たり前って、それを知っているだけで、親としては気が楽になりますね。」

それと、反抗というより、見てほしいから問題行動おこすのもありますね。

最近だと親が、スマホに夢中だと、子供はイラつきます。

「僕よりスマホを見るほうが楽しいの?おかあさん、僕を見て笑って!ともかく僕を見て!」

そして、親を向かせるためにいわゆる親にとっての問題行動を起こすのです。

こんな例があります。

自閉症のお子さんが、ひどく自分の部屋の壁をたたくので悩まれているお母さんの話で、それがはじまると飛んで行っていたそうなのです。

その子はそれで学んだのですね。「お母さんに会いたいなら壁をたたけばいい。」

それに気づいたお母さんは、ぐっと我慢して、何時何分にそれがおこるのかメモをとるだけにしたそうなんです。すると、いつまでたっても部屋にお母さんがこないので、その子は、壁をたたくのをやめて、台所のお母さんに会いにくるようになった。

その子は学んだんです。壁をたたいてもお母さんはこない、お母さんに会いたいなら台所にいかなくてはならないと。そして、壁をたたくことがなくなった。

これは、自閉症のお子さんに限ったことではなく、誰にでもあてはまる話です。

「子供の問題行動は、親とのコミュニケーションの練習の場。だから、間違っていると思うなら修正すればいいということですね。」

太郎:親子だけでなく、人間全員違うルールで生きています。だから、ちゃんとお互いのルールを説明して話し合えば折り合うことが出来るんです。

森のようちえんの子だって出来るんですよ。

先日もこんなことがありました。

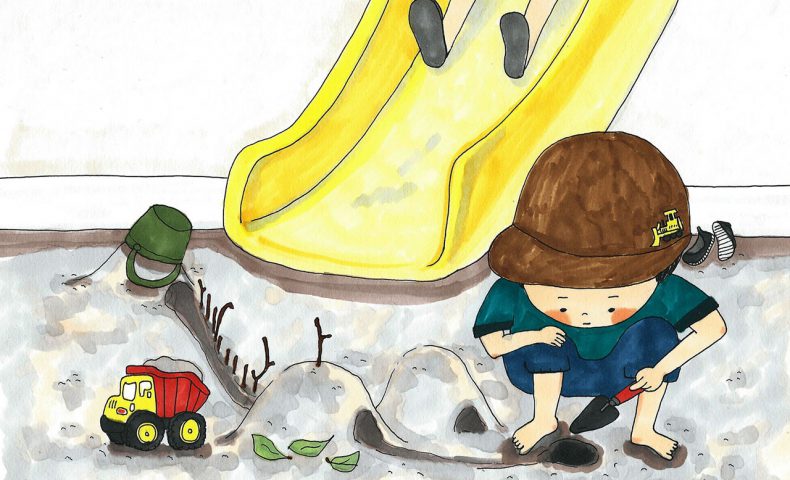

滑り台の下の砂場で工事現場の遊びをしている子と上から滑りたい子が喧嘩してたんです。

「大人が介入すれば、下の砂場の子どもを動かしたくなりますね。」

太郎:でも、いつものように見守っていたら、そのうち、「すべるときすべるほうが気を付けて、工事現場を崩さないならOK」ということに折り合いがついたんですよ。

でも、親子とか先生生徒って、大人の都合を押し付けますよね。だから、反抗が起きるのです。

「反抗」を感じたら、子供をちゃんと一人の人として扱って、意見に耳を傾け、理解できるように説明する。どうしても意見が合わなければ、お互いに折り合う地点を探すってことですね。親子だけでなく、上司と部下にもあてはまる話でした。

このブログシリーズは「さつきやま森のようちえん」の元保護者で、太郎旅の参加者でもあるライターの山田詩乃が、読者目線で、太郎さんに今、聞きたい事をインタビューし、まとめたものです。

この記事へのコメントはありません。